Scambi laguna-mare di acqua, materiale particolato e organismi e processi erosivi

Apporto in laguna di acque e maeriale solido da due tributari del bacino scolante

Modellazione numerica integrata del sistema bacino scolante-laguna-mare

Rilevazione e previsione di eventi anossici con metodologie di remote sensing

Qualità del sedimento lagunare a supporto della sua gestione sostenibile

Inquinanti prioritari e rilascio di sostanze pericolose dal sedimento

Contaminanti emergenti in laguna, esposizione ed effetti

Subsidenza della laguna di Venezia e evoluzione morfologica connessa a processi erosivi e deposizionali combinati a Relative Sea Level Rise

Dinamiche erosive e morfosedimentarie in laguna di Venezia

Produzione primaria, comunità microbica, bentonica, planctonica e nectonica lagunare

Modellistica della catena trofica

Servizi ecosistemici e gestione dell’ambiente lagunare

Scenari di cambiamento climatico per Venezia e la sua laguna

Impatti, vulnerabilità e rischi indotti dal cambiamento del clima

Piano di adattamento al cambiamento climatico e implementazione di strategie di intervento per la salvaguardia del patrimonio architettonico

Linea di ricerca 1.1. Scambi laguna-mare di acqua, materiale particolato e organismi e processi erosivi

Per la misura degli scambi laguna-mare di acqua e sedimento, nel primo anno di attività sono state effettuate 7 campagne presso le bocche di porto dedicate allo studio delle condizioni idrodinamiche ed alla caratterizzazione del particellato solido sospeso durante differenti condizioni mareali e meteo-marine. Sono state stabilite delle relazioni fra velocità e portata e fra backscatter e concentrazione del particellato sospeso. Nelle campagne di novembre 2019 a Malamocco e Chioggia, in particolare, sono stati effettuati campionamenti per la caratterizzazione del contenuto di materia organica lungo la colonna d’acqua; le analisi sono ancora in corso.

Nel mese di dicembre 2019, dopo alcune difficoltà iniziali di natura amministrativa, è stato finalizzato l’acquisto della strumentazione per la misura della torbidità in continuo per le due sezioni della bocca di porto di Lido (Treporti e San Nicolò); l’installazione dei torbidimetri e delle centraline di alimentazione è avvenuta in gennaio 2020.

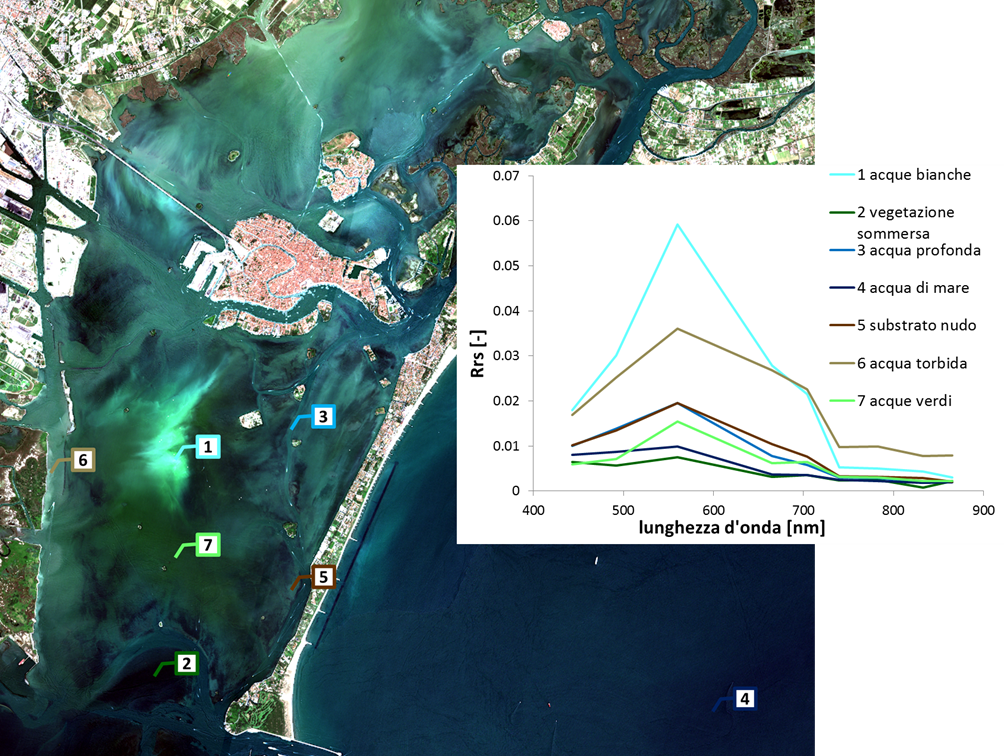

Sono state effettuate 23 campagne di misura per la calibrazione e validazione dei dati satellitari, sincrone al passaggio dei satelliti Landsat 8 (L8) e Sentinel-2 (S2). L’analisi preliminare delle immagini satellitari e dei dati raccolti in situ ha permesso di identificare alcuni eventi significativi in termini di risospensione e trasporto del materiale in sospensione.

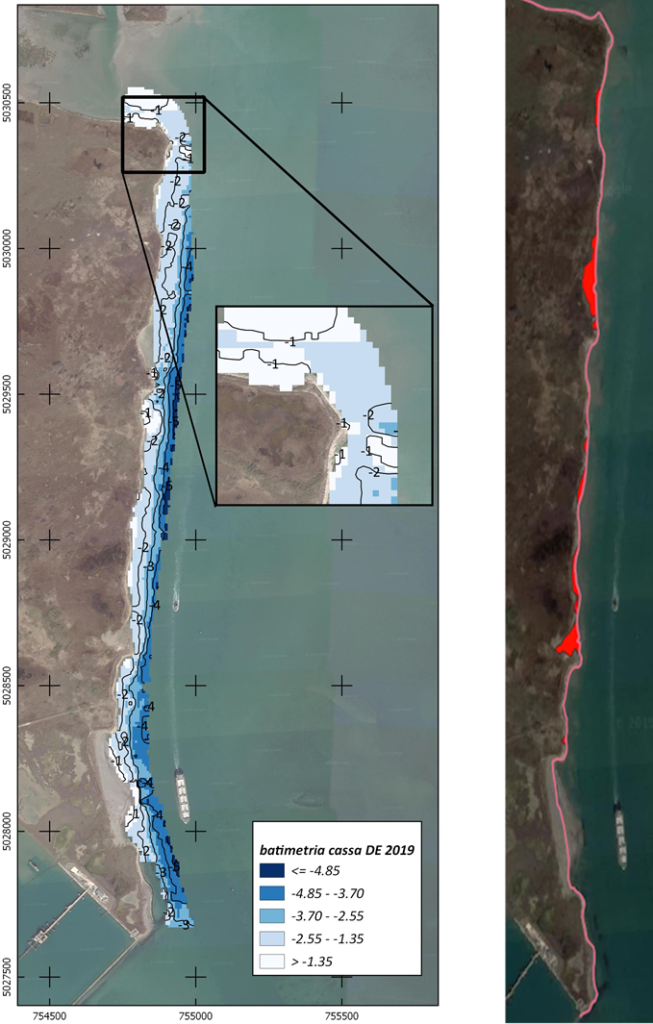

Sono stati effettuati rilievi batimetrici e osservazioni mediante tecniche remote sensing (immagini satellitari e aerofotogrammetria da drone) sulla variazione dei margini della cassa di colmata D_E e nella piana tidale ad est del canale Malamocco-Marghera evidenziando fenomeni erosivi particolarmente intensi in tutto il settore studiato. I risultati hanno consentito una valutazione delle aree erose (in figura: a sinistra batimetria della Cassa di Colmata D-E e, a destra, immagine satellitare della cassa di colmata (Sentinel-2 del 5 dicembre 2019) con, evidenziata in rosso, la superficie erosa tra il 2011 ed il 2019) e l’identificazione dei danni alle protezioni e per la rappresentazione dei pattern di sospensione del sedimento.

Tra settembre e ottobre 2019 è stato eseguito il parziale rilievo morfobatimetrico ad alta risoluzione delle tre bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia, con tecnologia acustica multibeam echosounder. Tale rilievo, che permette di mappare i fondali e le forme di fondo con grande dettaglio, nelle aree dove si sia evidenziata una maggiore dinamicità, consente di continuare il monitoraggio del fondale degli inlet iniziato nel 2013. I dati sono attualmente in fase di elaborazione.

I monitoraggi mediante tecniche acustiche dei flussi di biomassa attraverso le bocche di porto, che hanno interessato le tre bocche di porto, sono state svolte tra settembre e dicembre 2019, per un totale di 12 uscite suddivise in 4 campagne. I file raw registrati si riferiscono a tutta la colonna d’acqua e sono riferibili a diverse condizioni mareali.

Nei 12 mesi di attività sono stati messi a punto dei protocolli di identificazione di uova e larve attraverso il DNA ambientale, il piano sperimentale e sono stati raccolti i primi campioni ambientali. La fase di messa a punto ha permesso di selezionare i marcatori con la miglior efficienza di amplificazione, di identificare la miglior tipologia di filtro, ottimizzare i volumi di acqua da filtrare e la velocità di filtraggio, verificare l’efficacia del sistema di estrazione del DNA, che è stato ottimizzato per estrazione da filtro. Il protocollo di estrazione ed amplificazione è stato testato sia su campioni controllo che su campioni di eDNA ottenuti in condizioni controllate nella Stazione Idrobiologica di Chioggia sia su campioni ottenuti sul campo. Infine è stata verificata l’efficacia della metodologia per l’identificazione di specie attraverso sequenziamento Sanger tradizionale e sequenziamento con metodologia High Troughput su piattaforma Illumina. I primi risultati hanno evidenziato la possibilità di identificare specie ittiche e di invertebrati con elevata specificità, permettendo l’applicazione del protocollo di identificazione molecolare in modo sistematico durante i seguenti anni progetto.

Anche la messa a punto dei protocolli di analisi genetica di popolazione e la raccolta dei campioni di popolazione per le 4 specie (Zosterissessor ophiocephalus, Atherina boyeri, Carcinus aestuarii, Mytilus galloprovincialis) in 6 siti della laguna di Venezia (3 siti in prossimità delle bocche di porto e 3 in aree interne) ed in due siti di lagune limitrofe (Marano e Goro) sono stati l’oggetto delle attività del primo anno. Sono stati inoltre identificati i protocolli per le analisi genetiche delle 4 specie e si sta procedendo all’analisi di popolazione.

Linea di ricerca 1.2. Apporto in laguna di acque e materiale solido da due tributari del bacino scolante

Il primo obiettivo della Linea è stimare il carico di particellato veicolato nella laguna di Venezia dal fiume Dese e dal canale Osellino. Allo scopo, sono state implementate due stazioni di misura della corrente e delle variabili chimico-fisiche nei due tributari, mentre una terza sezione (sul canale di Santa Maria, che deriva dal fiume Dese) è in fase di allestimento. Le registrazioni in continuo nelle due sezioni sono iniziate nei mesi di agosto (Osellino) e settembre (Dese) 2019. Sono state effettuate 2 campagne di misura (una per ciascun tributario) dedicate allo studio delle condizioni idrodinamiche ed alla caratterizzazione del particellato solido sospeso; le attività sperimentali consistono in misurazioni correntometriche con strumentazione acustica ADCP montata su imbarcazione e prelievi di campioni d’acqua per la determinazione della concentrazione di particellato solido in sospensione, necessari per la calibrazione delle serie temporali di velocità e di backscatter ovvero di torbidità OBS acquisite nelle stazioni fisse. Le elaborazioni svolte sinora hanno evidenziato l’esistenza di una buona correlazione tra la portata liquida istantanea misurata dallo strumento utilizzato a bordo dell’imbarcazione e i dati di velocità registrati dagli strumenti fissi. Questa relazione verrà progressivamente affinata attraverso ulteriori dati sperimentali per ottenere le serie temporali della portata in ciascun canale.

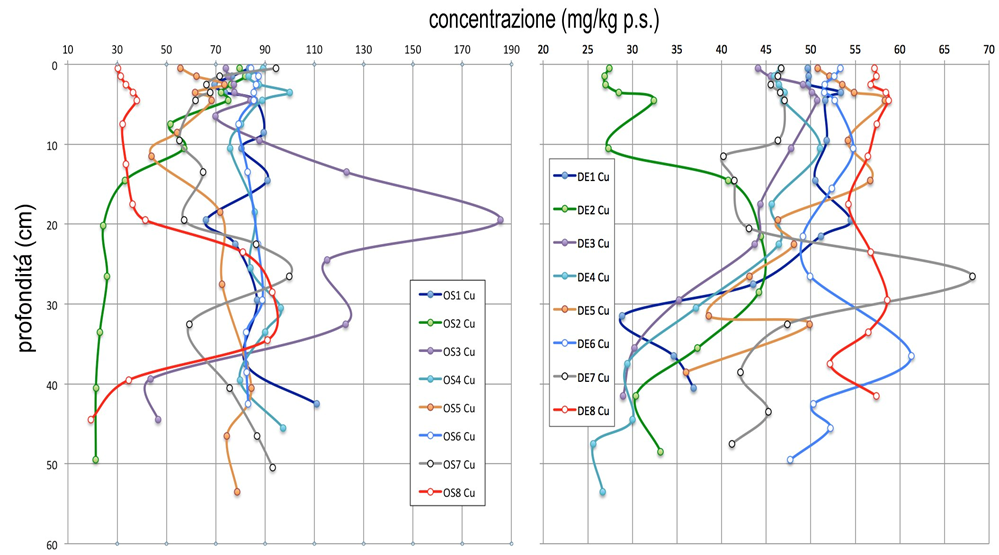

Il secondo obiettivo di rilievo della Linea è investigare i processi che regolano il trasferimento del carico solido agli apparati di foce e alle aree a basso fondale direttamente connesse. Allo scopo, in entrambi i tributari è stata prelevata e analizzata una prima serie di carote di sedimento per osservare la contaminazione generata dal sottobacino idrologico (in figura: profili di concentrazione del Cu determinati nelle carote raccolte nel sistema Osellino, a sinistra, e Dese, a destra) e i processi che determinano la morfologia del fondale.

Due ulteriori attività costituiscono il trait d’union fra i due obiettivi sopra descritti.

La prima è la realizzazione di mappe batimetriche di dettaglio degli alvei e dei bassi fondali, che sono fondamentali sia per lo studio dell’idrodinamica che per quello morfologico, ottenute sia mediante l’acquisizione di dati batimetrici con ecoscandaglio single beam montato su di un veicolo autonomo di superficie, sia grazie all’elaborazione di foto aeree acquisite con un drone. Per il fiume Dese è stata effettuata l’acquisizione dei dati nel settore meridionale dell’alveo, mentre per il canale Osellino si è quasi raggiunta la totale copertura dell’area di interesse.

La seconda attività è la sperimentazione dell’uso di trappole per sedimento per la cattura del particellato e la stima del rate di deposizione, in alveo e nei bassi fondali. Tale sperimentazione è iniziata nel mese di agosto 2019 e ha finora prodotto la raccolta e l’analisi di alcune serie di campioni (3 sul fiume Dese, 4 sul canale Osellino).

Linea di ricerca 1.3. Modellazione numerica integrata del sistema bacino scolante-laguna-mare

Linea di ricerca 1.4. Rilevazione e previsione di eventi anossici con metodologie di remote sensing

Linea di ricerca 2.1. Qualità del sedimento lagunare a supporto della sua gestione sostenibile

Nelle prime settimane di novembre 2018 sono state avviate le attività previste dalla Linea 2.1, con il kick-off meeting del 23 novembre.

Successivamente, sono state raccolte le informazioni disponibili sulla qualità del sedimento e delle acque della laguna di Venezia, è stato condotto lo studio dei valori di fondo dei sedimenti lagunari e si è lavorato alla pianificazione nel dettaglio delle attività sperimentali previste.

Nel primo anno si prevedeva il campionamento, in collaborazione con l’Autorità Portuale di Venezia, di carote di sedimento (1 m) da canali navigabili su cui svolgere indagini chimiche, ecotossicologiche e di bioaccumulo, ma si è dovuto far fronte ad una situazione di stallo dovuta alla revisione del “Protocollo Fanghi” (1993): dato che a dicembre 2019 il “Nuovo Protocollo” non risultava ancora approvato, il gruppo di lavoro ha ritenuto di non attendere oltre e di procedere alla realizzazione di tali indagini sperimentali in autonomia. In particolare, sono state definite le specifiche del campionamento ed è stato acquisito un primo preventivo da una ditta consultata; sono attualmente in via di definizione i punti di campionamento e i fondi utilizzabili per tale attività di carotaggio. Conseguentemente, sono state riviste le scadenze di milestones e deliverables collegate a tale attività, comprimendo nell’ultimo anno di progetto le attività di analisi e valutazione inizialmente previste nel secondo e terzo anno.

Per quanto concerne il WP2.1.3, le attività hanno riguardato i due temi previsti dal progetto, ovvero: i)(WBS2.1.3.1); e ii) (WBS2.1.3.2).

Per quanto riguarda lo studio relativo ai processi all’interfaccia acqua-sedimento, al fine di approfondire (anche in relazione all’entrata in funzione del MOSE) le problematiche relative al sedimento come sorgente secondaria di contaminazione e come modificatore della trofia, è stata avviata l’attività di campionamento ed analisi i cui risultati preliminari saranno presentati a breve. Per quanto riguarda, invece, lo studio della frazione ultrafine del sedimento (al di sotto di 4 μm), al fine di comprendere quale sia il suo ruolo nella determinazione della qualità complessiva di questo comparto, sono state messe a punto alcune procedure per la separazione della frazione ultrafine.

Infine, nell’estate 2019 sono state avviate anche le attività relative alla valutazione degli impatti della messa in funzione del MOSE sulla produttività delle aree di molluschicoltura della laguna di Venezia. Nello specifico, sono stati effettuati i primi due campionamenti di vongole (4 siti), mitili (3 siti) e sedimento nei siti di interesse, nei mesi di luglio e ottobre (in figura: attività di campionamento di mitili e vongole condotta nell’area di Chioggia). I campioni sono stati suddivisi e distribuiti tra i diversi gruppi di ricerca per sottoporli alle diverse indagini (morfometriche, chimiche, biochimiche, cellulari, ecc.). In questo periodo sono stati raccolti, inoltre, i dati registrati dalle sonde multiparametriche (salinità, temperatura, pH, clorofilla, torbidità, ossigeno), posizionate in due aree di allevamento, e dai biosensori applicati nelle tre aree di allevamento dei mitili. Questi parametri chimico-fisici sono fondamentali per il monitoraggio in tempo reale delle aree di allevamento e per la raccolta di dati che verranno messi in relazione alle diverse indagini biochimiche e molecolari effettuate sui campioni. Oltre alle prestabilite uscite di luglio e ottobre, è stata effettuata una ulteriore uscita a dicembre 2019 per definire puntualmente alcuni parametri fisici e per raccogliere ulteriori dati morfometrici nei mitili. Tali uscite mensili saranno ripetute nei mesi successivi. Il terzo campionamento nei siti investigati è programmato nella prima metà di febbraio 2020.

Linea di ricerca 2.2. Inquinanti prioritari e rilascio di sostanze pericolose dal sedimento

La sperimentazione con le camere bentiche viene effettuata con l’intento di osservare variazioni nella SOD: i) nelle differenti stagioni, ii) fra un gruppo e l’altro di siti, iii) fra un sito e l’altro dello stesso gruppo. Le misure eseguite nella seconda metà del 2019 hanno fornito indicazioni incoraggianti, tali da far prevedere che le misure sistematiche programmate per l’anno 2020 possano fornire risultati interessanti.

Nella prima metà del 2019 sono stati realizzati e testati alcuni prototipi di camera bentica per la misura della domanda di ossigeno del sedimento (SOD). Una volta individuate le soluzioni tecniche migliori, sono state realizzate 4 camere bentiche di forma cilindrica, che ospitano una sonda multiparametrica (Eijkelkamp AP-2000 Agrisearch Equipment, Giesbeek, The Netherlands). Le camere hanno un volume interno pari a circa 18 litri ed un rapporto diametro: altezza pari a circa 1.15.

Per l’indagine sulla SOD dei sedimenti, sono state identificate 4 aree lagunari e all’interno di ciascuna di esse 4 siti, per un totale di 16. Nel periodo giugno – novembre 2019, le camere bentiche sono state utilizzate per acquisire serie di dati nei 16 siti, apportando via via alcune migliorie tecniche alle camere stesse.

Un secondo obiettivo principale della Linea 2.2 è studiare i fattori idrodinamici e biogeochimici che favoriscono la produzione nel sedimento e il rilascio di metilmercurio, in particolare in connessione con l’implementazione del sistema MOSE e con i cambiamenti climatici.

La prima delle due sperimentazioni previste è stata effettuata nel periodo 18-23 novembre 2019 in due siti lagunari, attraverso misure in campo e analisi di microcosmi. Le numerose e differenti analisi da effettuare sui campioni di sedimento, acqua sovrastante e acqua interstiziale risultanti dal trattamento dei microcosmi sono in corso. I risultati verranno valutati prima della seconda sperimentazione, prevista nella tarda primavera del 2020.

L’attività di sviluppo del modello integrato del mercurio ha riguardato la scrittura del codice per il mercurio (Hg) in versione box model 0D e l’attività di implementazione di una simulazione per il ciclo del Hg a Venezia in un sistema multi-box, che sono state terminate.

Il box model per il Hg è stato scritto a partire dal codice del modello WASP7 (Wool et al., 2001) già utilizzato in Ritmare SOLVe, testando per alcuni processi formulazioni alternative ricavate dalla letteratura più recente. La scrittura del codice in versione box model è funzionale alla sua integrazione all’interno di un modello idrodinamico (SHYFEM); tuttavia per accoppiare i moduli è necessario un modello di trasporto del sedimento, anche semplificato, che è stato sviluppato ed è in fase di test.

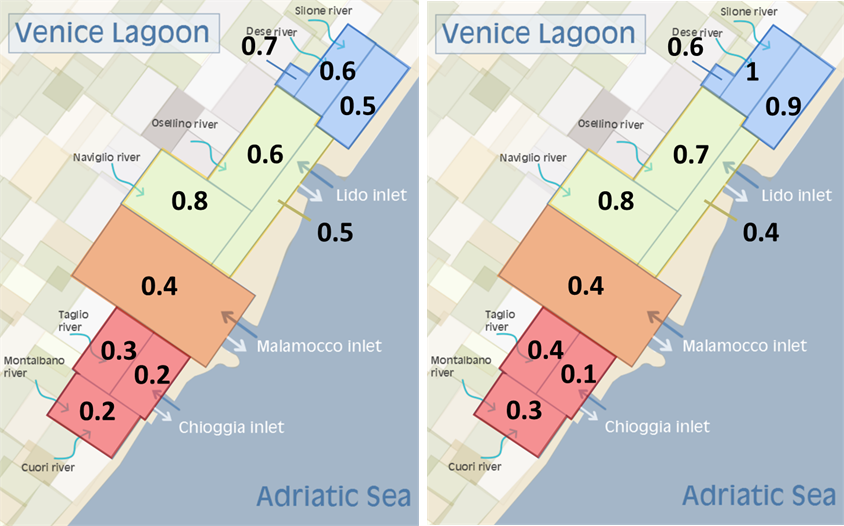

L’implementazione del modello multi-box si è basata su un aggiornamento del set-up del modello, che andrà ulteriormente integrato quando saranno disponibili i risultati prodotti da questo progetto (es. i tassi di metilazione/demetilazione). La risoluzione spaziale adottata (che suddivide la laguna in 10 sottobacini) ha permesso di condurre simulazioni di lungo termine, andando ad esplorare l’evoluzione temporale dell’inquinamento da Hg in laguna dal 1900 al 2100 (in figura: concentrazioni medie di Hg (ug/g, a sinistra) e MeHg (ng/g, a destra) per il 2008 nei sedimenti superficiali (0-5 cm) della laguna per ogni box). Se da una parte questa scelta implica un’ulteriore incertezza legata alla stima dei carichi di Hg del passato, dall’altra aumenta la robustezza del modello, che partendo dalle concentrazioni vicine ai valori di background si arricchisce progressivamente di specie del Hg, seguendo dinamiche coerenti a quelle osservate dagli studi in campo svolti fin dagli anni ‘70. Inoltre, in questo studio sono state esplorate le risposte del ciclo del Hg ad alcune alterazioni ambientali come l’eutrofizzazione, avvenuta in laguna negli anni ‘80, e l’elevata risospensione dei sedimenti, avvenuta in laguna negli anni ‘90 a causa della raccolta incontrollata di vongole. Questo lavoro ha permesso di definire un range di parametri e input appropriati per l’area di studio.

Linea di ricerca 2.3. Contaminanti emergenti in laguna, esposizione ed effetti

I mesi iniziali sono stati dedicati alla valutazione della rilevanza del problema e sviluppo del metodo concettuale ed in particolare all’approfondita analisi della letteratura relativa alla chimica, all’ecotossicologia ed al rischio dei contaminanti emergenti.

È stato stilato il report riepilogativo sul campionamento condotto in laguna, contenente tipo e quantità dei campioni, punti di campionamento, modalità di campionamento e prima preparazione del campione. Sono state condotte le prime due campagne di campionamento, una durante aprile-maggio 2019 ed una durante ottobre-novembre 2019, ed è inoltre iniziata, dove possibile, l’analisi dei campioni. In base ai risultati ottenuti si discuterà riguardo la prossima terza campagna di campionamento, in particolare in merito a periodo e siti di campionamento.

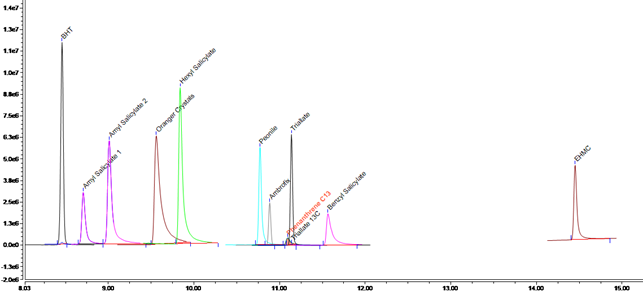

Si è lavorato molto alla messa a punto dei metodi analitici per l’acqua e per il sedimento (in figura: separazione cromatografica delle fragranze, BHT, EHMC e triallate); questa fase ha richiesto molto lavoro ed ha subito dei ritardi a causa di problemi strumentali.

Sono state completate le attività riguardanti la messa a punto delle procedure di allevamento, mantenimento ed analisi per ogni indicatore biologico selezionato e delle procedure di spiking per acque e sedimenti. Sono partite le attività relative agli effetti di imidacloprid e Methiocarb su crostacei; sono stati completati gli studi relativi agli effetti subcronici di imidacloprid nei confronti dei copepodi, con relativa stima di EC50, NOEC e LOEC. Sono proseguiti gli esperimenti su Methiocarb con copepodi e sono attualmente in corso le prove per la determinazione di EC50, NOEC e LOEC. È stata iniziata e conclusa l’attività sperimentale su glifosato e AMPA relativa ad analisi trascrittomiche in campioni di ghiandola digestiva di molluschi bivalvi e biomarkers. L’analisi della risposta del mitilo M. galloprovincialis a glifosato e AMPA e la caratterizzazione della comunità microbica ha permesso la messa a punto delle diverse metodiche di analisi molecolare, permettendo di ottenere importanti informazioni sui possibili effetti di questi composti sul mitilo. Nei campioni esposti ai due composti, sia singolarmente che in combinazione (AMPA+glifosato), sono state effettuate analisi trascrittomiche (RNAseq) ed è stato caratterizzato il microbiota della ghiandola digestiva. Le analisi bioinformatiche sono state concluse ed hanno permesso di mettere in evidenza le risposte molecolari degli animali a questi composti e ad investigare le modificazioni nella composizione microbica della ghiandola digestiva degli animali. Sono state quindi messe a punto le analisi molecolari, cellulari e biochimiche che verranno applicate nelle prossime esposizioni a inquinanti emergenti.

Si è provveduto alla raccolta di informazioni presso diversi Enti (ARPAV, Ministero della Salute, ecc.) per la stima quantitativa delle emissioni in ambiente dei contaminanti emergenti e contemporaneamente è stata avviata la fase modellistica per la determinazione dei valori PEC. È iniziata e prosegue tuttora l’attività di raccolta e selezione critica dei dati ecotossicologici relativi ai diversi contaminanti emergenti, da utilizzare per la stima dei valori di PNEC (Predicted No Effect Concentration).

Linea di ricerca 3.1. Subsidenza della laguna di Venezia e evoluzione morfologica connessa a processi erosivi e deposizionali combinati a Relative Sea Level Rise

La ricerca mira a sviluppare e applicare alla laguna di Venezia una metodologia allo stato dell’arte che, integrando misurazioni satellitari e mareografiche, indagini geofisiche, sperimentazione in sito e modellistica numerica, permetta di quantificare l’evoluzione spazio-temporale del Relative Sea Level Rise (RSLR) nell’area lagunare. In questo contesto, le attività condotte durante il primo anno si sono focalizzate sullo sviluppo e test degli specifici approcci metodologici che saranno integrati nel proseguo dello studio.

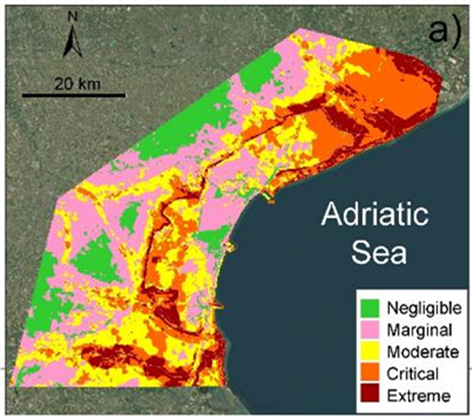

Nello specifico, è stata sviluppata una metodologia per l’analisi della vulnerabilità al RSLR del settore costiero veneziano. L’aspetto più innovativo dell’approccio consiste nel considerare l’attuale variabilità della subsidenza costiera in un contesto di analisi a scala regionale. Infatti, mentre la variazione del medio mare può considerarsi spazialmente omogeneo, la dinamica verticale del suolo è caratterizzata da una grande variabilità; i valori dei movimenti saranno quantificati con un’alta risoluzione spaziale attraverso l’interferometria SAR. L’analisi della vulnerabilità si basa sulla combinazione dei seguenti layer tematici: subsidenza ad alta risoluzione spaziale, caratteristiche idro-geomorfologiche, quali la distanza delle terre emerse da potenziali vie di inondazione da mare, l’altimetria dei settori costieri emersi e la batimetria di quelli sommersi, trend attuale e previsto di aumento del livello del mare (in figura: mappa di vulnerabilità al RSLR dell’area costiera veneziana per ongoing long-time series scenario);

Sono stati acquisiti oltre 110 km di linee sismiche in laguna centrale ed è in fase di esecuzione il completamento della loro interpretazione. Le acquisizioni hanno evidenziato la presenza di canali sepolti di grandi dimensioni, presumibilmente antichi alvei fluviali tardo pleistocenici o dell’Olocene antico. Le analisi sismo-stratigrafiche hanno permesso di definire degli elementi di riferimento per la stima delle variazioni laterali della subsidenza naturale. Questi sono il limite Pleistocene-Olocene, con il riferimento dato da tratti sub-orizzontali di tale superficie attribuibili al caranto e che sono quindi da considerarsi come relitti della originaria paleosuperficie pedogenizzata formatasi poco dopo l’ultimo massimo glaciale, nonché da altri orizzonti pleistocenici, solitamente coincidenti con riflettori ad elevata ampiezza, attribuiti a livelli di torba e/o paleosuoli;

Inoltre, è stato condotto un primo test di carico sulla barena Lazzeretto Nuovo in prossimità di Sant’Erasmo. La finalità della prova è quella di caratterizzare in modo affidabile le proprietà idro-geomeccaniche dei depositi di barena, evitando le problematiche che si incorrono nel campionamento e nelle prove di laboratorio a sollecitazioni molto ridotte. Il carico è stato realizzato per mezzo di otto serbatoi di polietilene di volume pari a 500 litri ciascuno. Le deformazioni e la sovrappressione indotta dal carico negli strati superficiali della barena sono stati misurati a diverse profondità con appositi sensori. È in corso l’interpretazione modellistica dei dati registrati;

Infine, è stato sviluppato e implementando un originale e innovativo modello simulatore “biomorfo-geomeccanico” che permette di riprodurre l’innalzamento o la perdita di elevazione degli ambienti lagunari nel medio/lungo periodo in relazione ai processi di sedimentazione, produzione di materiale organico, compattazione per peso proprio dei terreni depositati, nonché fattori esterni quali l’innalzamento del medio mare e la subsidenza profonda. Il modello accoppia i processi di superficie che tipicamente plasmano la morfologia lagunare (flusso e trasporto di sedimenti, sedimentazione ed erosione, biodegradazione della sostanza organica) con quelli tipici che regolano la compattazione dei suoli (flusso sotterraneo, consolidazione in condizioni di grandi deformazioni). Il modello è stato applicato su casi test sintetici, rappresentativi degli ambienti di barena nella laguna centrale di Venezia. Il modello e i risultati sono stati recentemente pubblicati su Water Resources Research (Zoccarato et al., 2019). È in corso la generalizzazione del modello in relazione a: generalizzazione da domini 2D a 3D; utilizzo di metodi numerici di discretizzazione, tipo virtual finite elements, al posto dei più tradizionali elementi finiti; applicazione alla grande scale per lo studio dell’evoluzione di lungo periodo della laguna nella sua interezza in relazione al RSLR.

Linea di ricerca 3.2. Dinamiche erosive e morfosedimentarie in laguna di Venezia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.La Linea 3.2 “Dinamiche erosive e morfosedimentarie in laguna di Venezia” ha come scopo l’analisi dell’evoluzione bio-geomorfologica delle morfologie lagunari, ed in particolare delle superfici di barena e di bassofondale e delle reti di canali a marea che le innervano. Le attività integrano osservazioni in campo ottenute tramite analisi di dati telerilevati e di dati raccolti in situ, con i risultati della modellazione matematica. Lo studio si prefigge di (i) stimare i processi erosivi e deposizionali che caratterizzano le morfologie lagunari, monitorandone lo stato attuale e l’evoluzione nel periodo della ricerca, e di (ii) porre le basi per considerazioni future legate alla gestione del sistema MOSE anche mettendo a punto modelli biomorfodinamici in grado fornire previsioni sull’evoluzione di tali morfologie in risposta alle variazioni delle forzanti naturali ed antropiche.

Per quanto riguarda le attività di “Analisi di dettaglio dei processi erosivi in zone critiche tramite remote sensing”, queste si sono focalizzate sul monitoraggio delle morfologie dei canali a marea, che sono state analizzate attraverso la mappatura morfobatimetrica ad alta risoluzione con strumentazione acustica (multibeam echosounder). Per quanto riguarda la mappatura delle barene oggetto di studio grazie a fotogrammetria da drone (UAV), è stata testata e applicata una metodologia che sarà successivamente utilizzata nelle aree di monitoraggio previste. È stata inoltre acquisita un’immagine satellitare multispettrale Worldview2 della barena San Felice (relativa a novembre 2019) che verrà classificata al fine di individuare la distribuzione spaziale delle specie alofile che popolano la barena stessa, e confrontarla con distribuzioni spaziali passate e future.

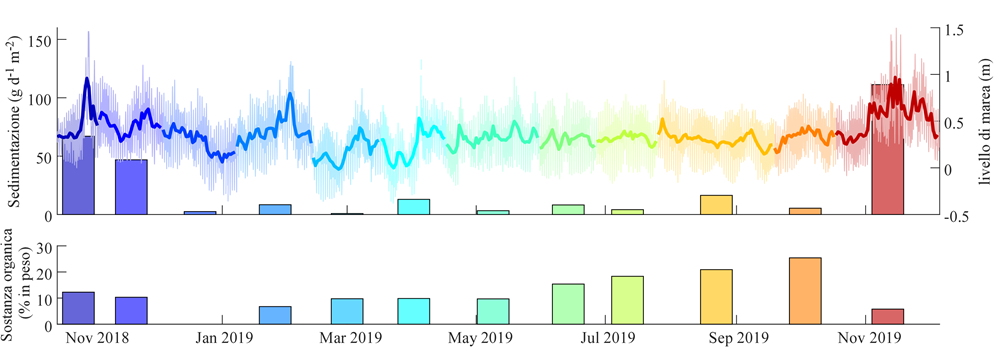

Per quanto riguarda le attività di “Analisi in situ per la stima delle caratteristiche del suolo e della vegetazione assieme alla stima dei processi erosivi-deposizionali” sono state condotte indagini in campo, ad alta risoluzione spaziale e temporale, per stimare le caratteristiche del suoli e della vegetazione alofila sulle superfici di barena. In quattro barene della laguna di Venezia (San Felice, Sant’Erasmo, Conche e Fondo dei Sette morti) sono stati raccolti campioni di suolo superficiale (30 carote a profondità 15 cm), sono stati condotti campionamenti utili a caratterizzare il trasporto solido in 30 stazioni distribuite lungo 10 transetti nelle 4 barene analizzate (per un totale di 762 campioni), sono stati eseguiti carotaggi a profondità variabile tra 1 e 3 metri per condurre analisi di facies, e sono infine stati acquisiti dati topografici relativi alla quota della superficie della barena San Felice in più di 1’600 punti diversi con GPS differenziale e stazione totale, assieme a 640 punti nei quali contemporaneamente sono stati acquisiti dati relativi alla quota della superficie e alla copertura vegetale (in figura: caratteristiche della sedimentazione nelle dodici stazioni dell’area studio San Felice. Nel pannello superiore è riportata la sedimentazione -in g d-1 m-2- per ogni periodo di misura, il livello di marea-tratto sottile- e il livello medio giornaliero-tratto spesso. Nel pannello inferiore è riportato il contenuto di sostanza organica-in percentuale sul peso- ottenuto tramite analisi di perdita al fuoco-Loss On Ignition- per ogni periodo di misura).

Infine si è proceduto allo sviluppo e all’implementazione di un nuovo “Modello ecogeomorfologico” costituito da due moduli accoppiati. Il primo modulo descrive l’idrodinamica e l’evoluzione geomorfologica delle barene attraverso il trasporto del materiale in sospensione mediato dalla presenza di vegetazione, mentre il secondo modulo descrive l’interazione tra le diverse specie alofile e l’evoluzione temporale dei pattern di vegetazione in funzione di processi di morte e colonizzazione (locali e da dispersione descritta attraverso un kernel esponenziale).

Linea di ricerca 3.3. Produzione primaria, comunità microbica, bentonica, planctonica e nectonica lagunare

Questa Linea di ricerca ha come obiettivo la caratterizzazione delle diverse componenti biotiche del sistema lagunare con particolare riferimento alle loro variazioni spazio-temporali e agli effetti dei cambiamenti di circolazione delle acque lagunari in atto e come conseguenza di eventi di chiusura delle paratie del sistema MOSE. Il primo anno di campionamento ha visto l’avvio di tutte le attività previste nei diversi WP (attività desk, campo, laboratorio). In particolare, sin dall’inizio del progetto sono stati svolti i campionamenti periodici previsti per: produzione primaria; comunità nectonica e scambi mare-laguna; specie ittiche lagunari modello; comunità di microrganismi, planctonica e bentonica. I campionamenti sono stati svolti in tutta la laguna di Venezia (bacini settentrionale, centrale e meridionale) e a diverse distanze dalle bocche di porto e, di conseguenza, in aree soggette a diversi regimi di scambi laguna/mare. Sono inoltre state svolte, secondo le tempistiche previste dal progetto, anche le attività che riguardano le analisi acustiche, gli esperimenti in enclosures e sui reef biogenici.

Per quanto riguarda le attività di campionamento, la raccolta dei campioni ha permesso l’aggiornamento dello stato delle comunità e delle specie oggetto di studio nelle diverse aree di campionamento della laguna di Venezia, mettendo in evidenza differenze fra aree. Le attività hanno messo in evidenza la presenza di uova e larve di specie migratorie, quindi soggette a movimenti mare-laguna, soprattutto nel periodo invernale.

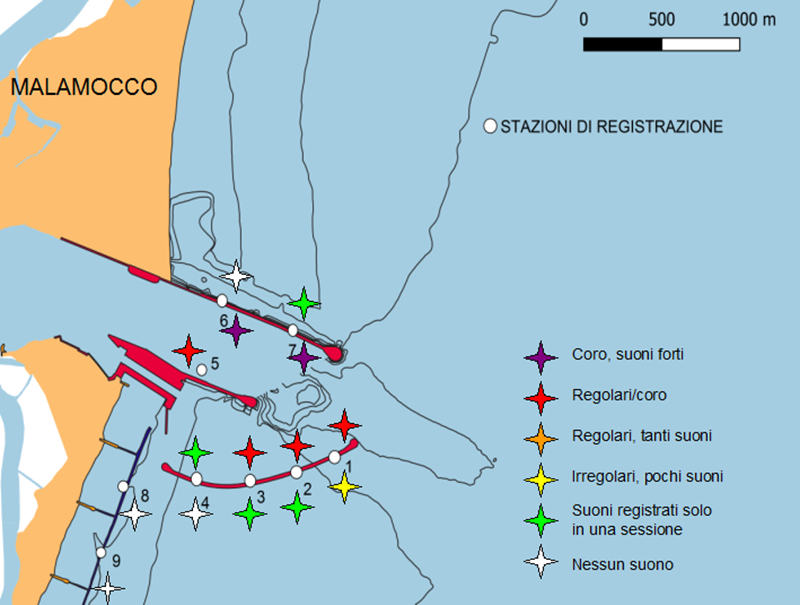

Lo studio della biologia riproduttiva di specie lagunari modello, Z. ophiocephalus e A. boyeri, ha messo in evidenza importanti differenze fra aree nelle condizioni abiotiche, differenze che potrebbero accentuarsi in caso di riduzione della circolazione dell’acqua nelle diverse aree lagunari. Lo studio di acustica, oltre ad evidenziare l’occorrenza di aree riproduttive della specie oggetto di studio, S. umbra, nelle bocche di porto, ha permesso anche una prima registrazione del rumore associato al sollevamento delle paratie (in figura: tipologia di suoni di S. umbra registrati presso le stazioni della Bocca di Malamocco). I dati sono ancora in elaborazione.

L’esperimento in enclosures, svolto attraverso l’utilizzo di mesocosmi a mimare la chiusura delle paratie, ha messo in evidenza un minore idrodinamismo e una maggiore deposizione del materiale in sospensione in colonna. Quest’alterazione sembra avere ripercussioni sia nei principali processi biologici in colonna, con un generale decremento delle componenti fotoautotrofe, che nel sedimento, con un aumento delle componenti eterotrofe procariotiche e relativi processi degradativi, risultando in una complessiva modificazione dell’ordinario benthic-pelagic coupling della laguna.

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei reef biogenici, sono stati individuati reef intertidali e subtidali sui quali condurre il prosieguo della ricerca ed alcuni di essi sono già stati caratterizzati.

Linea di ricerca 4.1. Modellistica della catena trofica

La Linea di ricerca ha per obiettivo lo sviluppo di un modello di ecosistema per la comprensione degli effetti dei molteplici impatti che insistono sulla rete trofica lagunare e dei servizi ecosistemici che la laguna produce. Una prima fase di attività è consistita nella raccolta di dati.

In particolare, sono stati raccolti dati di letteratura per conoscere alcune variabili fisico-chimiche allo stato attuale. E’ stata esaminata la struttura e le equazioni del modello dei cicli biogeochimici dei nutrienti in barena, e selezionato tre siti barenali (in laguna nord e sud) dove svolgere i monitoraggi previsti dal task. Nei siti di monitoraggio sono stati raccolti dati di parametri chimico-fisici delle acque lagunari, concentrazioni di nutrienti in acque, suoli e sedimenti, contenuto di sostanza organica dei sedimenti, ecc.

Sono stati raccolti dati bibliografici per ricostruire ciò che è accaduto all’ecosistema lagunare sia nel tempo che nello spazio, informazioni relative ad alcune componenti bentoniche e del necton, e dati ed informazioni relative a diverse componenti biotiche della rete trofica lagunare e diverse variabili ambientali. La raccolta dati è stata propedeutica alla seconda fase di attività che riguarda lo sviluppo di un modello biogeochimico e uno di rete trofica e successivamente all’identificazione di indici per la valutazione dei servizi ecosistemici, come previsto da progetto.

Si è provveduto all’acquisizione e confronto della struttura dei modelli di rete trofica disponibili per la laguna di Venezia. Da questa ricerca iniziale sono stati individuati alcuni possibili modelli trofici a bilancio di massa pubblicati che hanno fornito la base per la costruzione di un quadro di riferimento per il modello ecosistemico. Successivamente è stata preparata la struttura del modello perché possa mimare le principali dinamiche temporali e spaziali della rete trofica e permettere l’esplorazione di potenziali scenari futuri di cambiamento.

Sono state inoltre svolte due campagne di monitoraggio della qualità dell’acqua nella barena in foce Dese in Laguna Nord e nella barena in zona Conche in Laguna Sud precedentemente identificate, nella stagione estiva e nella stagione autunnale.

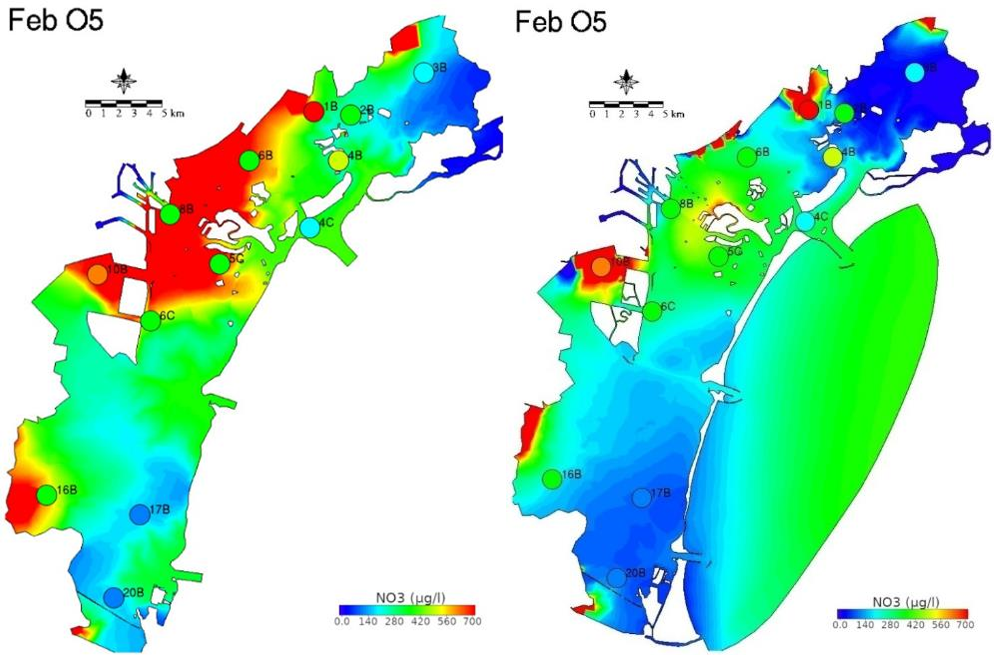

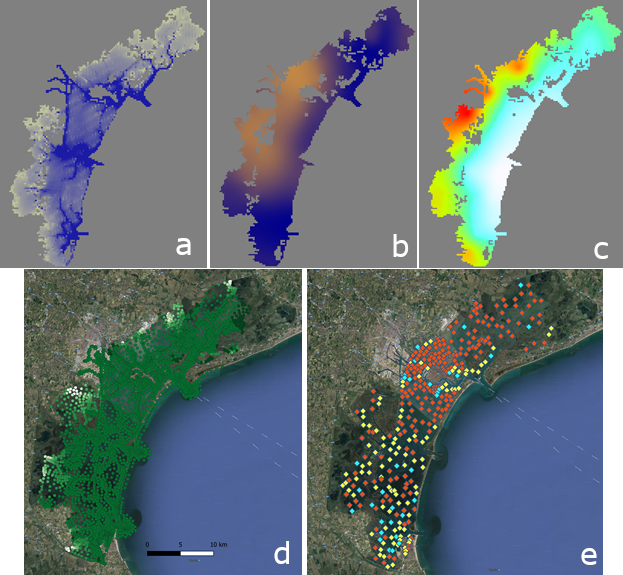

Successivamente, oltre a continuare la ricerca dei dati, sono state definite la struttura, le forzanti e le variabili che sono utilizzate per lo sviluppo del modello spazializzato e per la sua calibrazione e validazione (in figura: distribuzione di 5 potenziali fattori “driver” ambientali utilizzabili per condizionare la distribuzione di alcune variabili di stato. In alto da sinistra: profondità (blu= maggiore profondità), torbidità (blu= bassa torbidità), produzione primaria (rosso = maggiore produttività). In basso da sinistra, salinità (verde= valori più alti), granulometria (rosso= dominanza limo, giallo= dominanza sabbia, verde= sabbia-limo)).

Linea di ricerca 4.2. Servizi ecosistemici e gestione dell'ambiente lagunare

La Linea di ricerca 4.2 “Servizi ecosistemici e gestione dell’ambiente lagunare” si focalizza sui servizi ecosistemici (SE) forniti dall’ambiente lagunare, ovvero sul contributo offerto dall’ecosistema lagunare al benessere della società. In particolare, questa linea intende sviluppare l’idea che i SE possano essere utilizzati nel contesto della pianificazione e per la messa a punto di adeguate strategie gestionali, basate sull’approccio ecosistemico e di adaptive co-management. Al fine di implementare questa visione, si intende sviluppare un reale dialogo transdisciplinare, co-progettato dai ricercatori dei diversi WP, che analizzi gli aspetti ecologici, economici, sociali e gestionali della fornitura di SE in laguna di Venezia in un contesto integrato.

Gli obiettivi dell’attività sui “Servizi ecosistemici e stato ecologico dell’ecosistema lagunare” sono la mappatura e la quantificazione dei servizi ecosistemici forniti dalla laguna di Venezia, l’analisi della relazione con lo stato ecologico e la messa a punto di strumenti che consentano l’esplorazione di scenari tendenziali. Le attività svolte in questo primo anno di progetto sono relative al coordinamento dei tre WP della Linea e all’aggiornamento della mappa dei SE, il cui completamento è previsto nel prossimo semestre.

L’attività di coordinamento ha permesso di delineare il framework concettuale di riferimento, che consiste nell’analisi distinta di capacità, flusso e domanda dei SE. Tale framework costituisce il punto di contatto tra il lavoro dei tre WP e ne garantisce l’armonizzazione.

Ai fini della realizzazione della mappatura dei SE, che vedrà la quantificazione di capacità e flusso di ciascun SE, sono state implementate diverse metodologie di raccolta e analisi di dati, che comprendono:

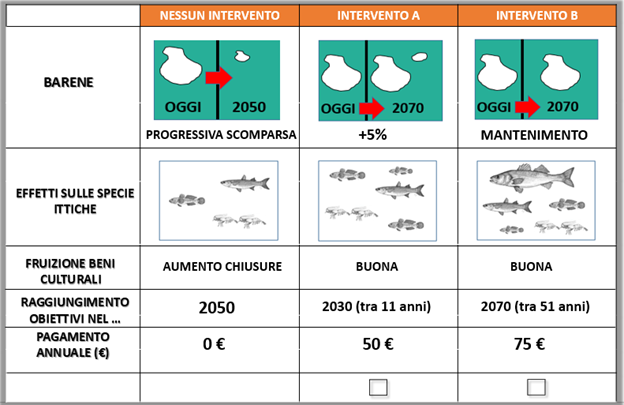

– svolgimento di indagini sul turismo, navigazione ricreativa e pesca ricreativa, finalizzati alla quantificazione degli omonimi SE, con la raccolta di una consistente mole di dati (n. 517, 233 e 127 questionari raccolti per le tre indagini, rispettivamente. In figura: esempio di choice card sulle opzioni di gestione della laguna per evitare la perdita di servizi ecosistemici);

– estrazione e analisi di dati di biomassa da un modello di rete trofica, finalizzata alla quantificazione dei servizi di habitat e di approvvigionamento;

– raccolta di informazioni quantitative relative a diverse attività praticate in laguna di Venezia e connesse con il flusso di diversi SE “mediati” (approvvigionamento e culturali).

In relazione agli obiettivi di stima del valore economico dei servizi ecosistemici e stima del tasso di sconto da utilizzare per la valutazione di politiche e progetti pubblici (ambientali) di lungo periodo, le attività del periodo novembre 2018-dicembre 2019 hanno consentito di realizzare i seguenti progressi:

– completare la rassegna della letteratura di riferimento per realizzare il disegno valutativo;

– consegnare il Focus group protocol;

– completare il piano di lavoro comune;

– organizzare i focus group;

– definire i temi da sottoporre prioritariamente ai focus group e preparare la traccia delle domande da sottoporre agli intervistati;

– abbozzare il questionario di valutazione da presentare ai diversi focus group.

Rispetto all’obiettivo di analizzare la domanda dei servizi ecosistemici e delle policies che intervengono a diversi livelli e con differenti strumenti, le attività del periodo hanno sofferto di un rallentamento, nel secondo semestre, per dimissioni dell’assegnista coinvolta nella ricerca. Sono stati peraltro conseguiti progressi nelle seguenti attività:

– contributo alla definizione del quadro di riferimento teorico per l’analisi della domanda e del flusso dei servizi ecosistemici;

– ricognizione sull’insieme degli attori collegati agli strumenti di piano, nell’ambito di riferimento della ricerca, posizionamento degli strumenti di pianificazione e degli attori istituzionali rispetto ai flussi di servizi ecosistemici;

– contributo alla definizione della mappa degli attori che esprimono la domanda di servizi ecosistemici e preliminare popolamento di data base sui cosiddetti beneficiari;

– review tramite Scopus (al 15.7.2019) sui PES (Payments for Ecosystem Services) ed iniziale considerazione di 103 casi, indicativi della varietà dei meccanismi di finanziamento, dei tipi di potenziali agreement.

Linea di ricerca 5.1. Scenari di cambiamento climatico per Venezia e la sua laguna

Il lavoro nel corso del primo anno di ricerca si è articolato su diversi aspetti: sviluppo dei modelli numerici, sia dinamici che statistici, e degli altri strumenti informatici e statistici necessari all’analisi dei dati; integrazione di simulazioni con modelli numerici dinamici; acquisizione e preprocessamento di dati messi a disposizione da terze parti; definizione di contenuti e modalità di scambio di informazioni e dati sia all’interno della linea di ricerca che con altre Linee di ricerca.

Il modello gerarchico Bayesiano è stato sviluppato e applicato ai dati di livello relativo del mare a Venezia.

Sono in corso le attività per la fornitura dei dati vento esaorari da parte della divisione REMHI del CMCC in supporto alle attività di altri Task.

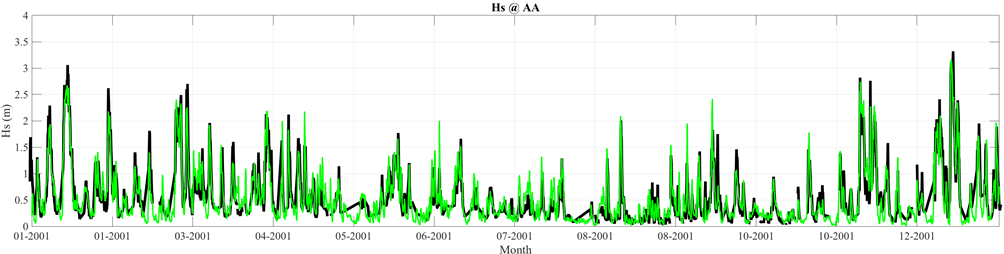

Sono terminate le attività relative alla scalatura dei venti ECMWF sulla base dei dati del modello climatologico e sono in corso i run del modello d’onda WW3 per il periodo di controllo 1981-2010 (in figura: Andamento dell’altezza d’onda significativa Hs alla piattaforma Acqua Alta e confronto tra osservazione -in nero- e modello d’onda forzato con vento ERA5 corretto; anno 2001).

Il modello FESOM-C è attualmente in fase di test e sta producendo risultati confortanti già in questa fase preliminare di utilizzo.

È in fase di finalizzazione l’apertura di una Special Issue sulla rivista scientifica internazionale “Natural Hazard and Earth System Science”, che consterà di tre review paper sul tema dell’acqua alta a Venezia.

Nel complesso il lavoro procede secondo quanto previsto, tenuto conto delle rimodulazioni già approvate. Va menzionata in particolare la rimodulazione della “Modellazione spazio-temporale della precipitazione con approccio basato sui superamenti di soglia” con slittamento di 6 mesi delle milestones e deliverables associate: il lavoro è continuato senza il supporto dell’assegno di ricerca previsto, ed è in grado di presentare risultati preliminari.

Linea di ricerca 5.2. Impatti, vulnerabilità e rischi indotti dal cambiamento del clima

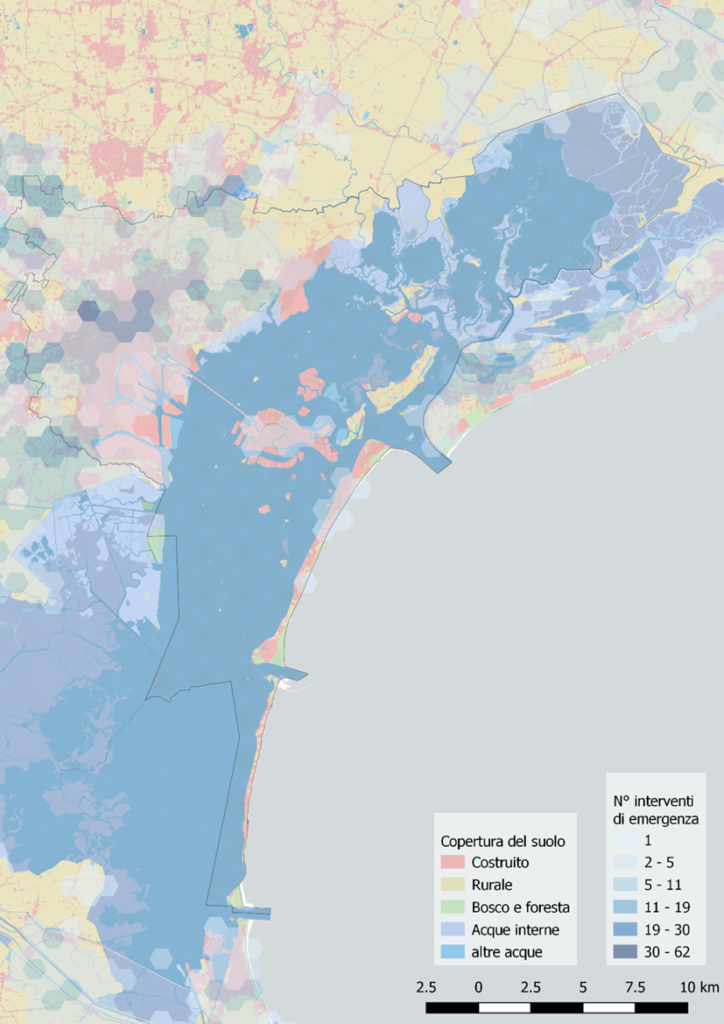

Le attività di ricerca, avviate nel 2018, hanno sinora prodotto risultati informativi significativi sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista della produzione di strumenti di supporto alla pragmatica trasformazione della laguna di Venezia. Sono iniziate le attività relative alla definizione del quadro conoscitivo utile alla costruzione del modello digitale in 3D del sistema terra-acqua della gronda lagunare e della città metropolitana di Venezia. Al fine di validare i livelli informativi prodotti (Modello 3D DSM e DTM con Dense Image Matching) e l’atlante delle superfici, questa fase del progetto è stata concertata con la Citta Metropolitana di Venezia (Sevizio Ambiente e Servizio Informatico) e il Comune di Venezia (Servizio Ambiente). Ciò ha consentito un ampliamento della visione iniziale del programma Venezia2021, permettendo al gruppo di ricerca di pervenire ad una definizione estremamente dettagliata delle vulnerabilità locali al cambiamento climatico. I risultati raggiunti sono nel dettaglio: i) identificazione dei fattori esposti (sociali, economici, culturali ed ecologici) e relativa analisi di vulnerabilità alle Urban Heat Island ed all’Urban Run Off; ii) definizione dell’atlante delle superfici e relativa stima delle aree connotate da un carattere di impermeabilità e classificate rispetto alla loro adaptive capacity (in figura: mappa delle frequenze allagamenti e uso del suolo). Parte del monitoraggio e della verifica della validità scientifica di questi elaborati è stata la sequenza di maree eccezionali che hanno colpito il centro storico di Venezia nella fine del 2019.

Parallelamente sono proseguite le attività relative all’applicazione di modelli specie-specifici per la valutazione dei rischi di impatti acuti sulla funzionalità ecosistemica e sulle risorse alieutiche. Nel corso del primo anno di progetto sono state condotte le seguenti attività: i) analisi della bibliografia, al fine di identificare e pervenire ad una prima stima dei parametri per i modelli basati sul concetto di “tolerance landscape”; ii) acquisizione delle serie storiche di parametri di qualità dell’acqua (temperatura, salinità, ossigeno disciolto, torbidità, pH, clorofilla rilevati dalla rete di monitoraggio SAMANET nel quinquennio 2013-2018); iii) monitoraggio degli accrescimenti di Mytilus galloprovincialis e Tapes philippinarum nelle concessioni pre-stabilite; iv) installazione e verifica dell’operatività di due sonde multiparametriche per il monitoraggio in tempo reale di temperatura, salinità, torbidità, ossigeno disciolto, pH e clorofilla; v) acquisizione e messa in opera di sensori per misurare il comportamento di filtrazione di Mytilus galloprovincialis: i sensori rilevano il grado di apertura delle valve, temperatura dell’acqua e la pressione, indicativa del livello di marea; i dati saranno utilizzati per capire l’influenza ambientale sulla fisiologia; vi) analisi dei dati raccolti dai sensori: i risultati dell’analisi delle serie storiche ha evidenziato una significativa influenza dei cicli mareale e nictimerale sull’apertura delle valve. Si evidenzia inoltre l’incidenza della temperatura sui trend plurigiornalieri di apertura: quest’ultima indicazione deve però essere confermata alla luce dei dati che saranno rilevati nel corso del 2020.

Infine, le attività finalizzate all’utilizzo di modelli numerici per la stima degli impatti del cambiamento climatico sulla biogeochimica lagunare sono state limitate, per questo primo anno, alla raccolta ed analisi critica della letteratura sul tema, con particolare riferimento da un lato alle metodologie di downscaling, dall’altro alla verifica della disponibilità di nuovi forzanti atmosferici ad alta risoluzione per l’area studio, previsti all’ interno del progetto COPERNICUS ‘Principles’.

Inoltre, nel corso del primo anno di progetto sono iniziate le attività relative all’identificazione e sviluppo di indicatori di pericolo e di esposizione-sensitività per la caratterizzazione dei rischi associati agli impatti dei cambiamenti climatici (es. mareggiate, siccità, ondate di calore, ondate di gelo, allagamenti urbani) nella città Metropolitana di Venezia e la sua laguna. Gli indicatori di pericolo, utilizzati come “proxies” per la caratterizzazione di pericoli rilevanti associati ad eventi climatici estremi, sono stati sviluppati utilizzando anomalie standardizzate di Climate Extreme Indexes (CEI) e calcolati per l’area di studio sulla base delle simulazioni climatiche fornite dalla Linea 5.1 per il periodo 2021-2050 e per RCP4.5 e RCP8.5. Inoltre, è iniziato il processo di identificazione e selezione dei recettori prioritari da considerare dell’area di studio (capitale naturale, sociale, costruito, culturale e economico), ovvero i sistemi e i processi ambientali o antropici che potrebbero esser impattati dagli eventi estremi identificati.

Linea di ricerca 5.3. Piano di adattamento al cambiamento climatico e implementazione di strategie di intervento per la salvaguardia del patrimonio architettonico

L’attività di “Definizione del piano di adattamento della laguna di Venezia e della Città Metropolitana” mira, nel primo anno, alla definizione e costruzione del quadro conoscitivo di base necessario alla redazione del piano. In particolare sono state avviate le fasi di costruzione del quadro conoscitivo ambientale e climatico, socio-economico e di governance. È stata identificata l’area oggetto di studio coinvolgendo 11 comuni e si sta procedendo con le fasi di ricognizione e studio dei Piani vigenti includendo anche regolamenti e progetti europei, per individuare in modo esaustivo la totalità delle previsioni complessive della gronda lagunare. Al contempo è stata avviata una disamina della letteratura scientifica relativa alle misure di adattamento più utilizzate.

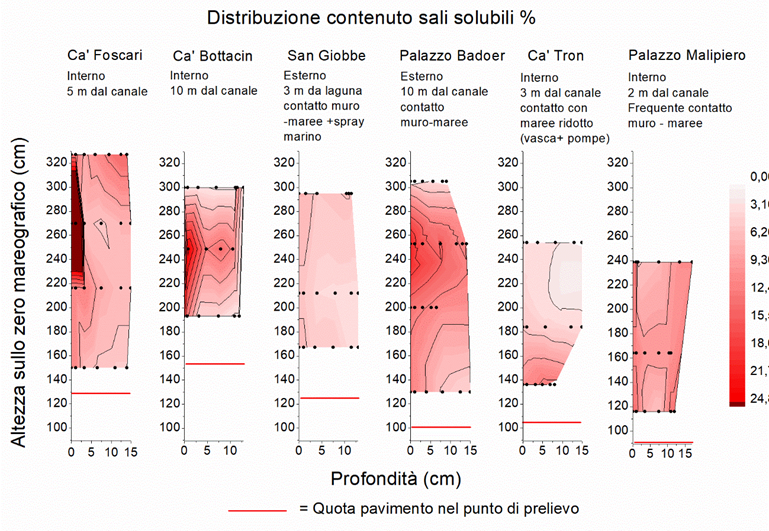

L’attività di “Costruzione di specifiche strategie d’intervento per la conservazione del patrimonio culturale” è stata in particolare finalizzata nel primo anno alla definizione e costruzione del quadro conoscitivo relativo alla caratterizzazione del paesaggio e dell’architettura lagunare ad oggi. Nello specifico è stata avviata la ricognizione dei progetti che insistono sulla gronda lagunare ricostruendo le progettualità in atto sia alla scala locale che metropolitana e territoriale. Parallelamente, la ricerca sta seguendo due metodologie: alla ricerca indiretta relativa alla disamina delle fonti bibliografiche e delle banche dati storiche (riferite a peculiarità costruttive, dispositivi storici di protezione dalle acque alte e dall’umidità di risalita, forme di alterazione, degrado e dissesto in ambito lagunare) si è affiancata la ricerca diretta legata alle attività di campo, ovvero all’analisi dei caratteri costruttivi e dello stato di conservazione allo stato di fatto, messa in atto con riferimento a specifici casi studio selezionati e sperimentazioni in situ e di laboratorio (in figura: distribuzione contenuto di Sali solubili SS% nei casi studi investigati).

Infine, è stato portato a svolgimento e conclusione l’International Summer School in collaborazione con MIT (Boston-USA), Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (CORILA) e Consorzio Venezia Nuova (CVN). Il Workshop si è svolto dal 17 al 28 giugno 2019 a Pellestrina (VE) ed ha affrontato le tematiche della gestione e pianificazione dell’ambito lagunare.