SEDIMENTI, INQUINAMENTO CHIMICO E INTERAZIONE CON GLI ORGANISMI LAGUNARI

Vai direttamente a:

Linea 3.1 Subsidenza della laguna di Venezia e evoluzione morfologica connessa a processi erosivi e deposizionali combinati a Relative Sea Level Rise

Linea 3.2 Dinamiche erosive e morfosedimentarie in laguna di Venezia

Linea 3.3 Produzione primaria, comunità microbica, bentonica, planctonica e nectonica lagunare

Linea 3.1 Subsidenza della laguna di Venezia e evoluzione morfologica connessa a processi erosivi e deposizionali combinati a Relative Sea Level Rise

Obiettivo: quantificazione della subsidenza naturale ed antropica della laguna di Venezia, la caratterizzazione delle forzanti geologiche e la simulazione dell’evoluzione morfologica in considerazione dei processi erosivi e deposizionali combinati al Relative Sea Level Rise

Principali risultati:

- Studio dell’architettura del sottosuolo, mappandone l’eterogeneità e l’individuazione dei livelli di riferimento per l’analisi integrata della subsidenza olocenica

- Test di carico sperimentali realizzati in siti pilota hanno consentito di definire le proprietà geo-meccaniche del sottosuolo interessato dai processi sedimentari in atto nelle barene

- Implementato un modello geomeccanico accoppiato

- Sviluppo di un modello 3D a griglia adattativa in grado di simulare le grandi deformazioni che caratterizzano la consolidazione naturale dei terreni superficiali del bacino lagunare

- Sviluppo di scenari previsionali della subsidenza naturale olocenica attraverso la modellazione numerica

L’aumento del livello medio del mare a causa dei cambiamenti climatici combinato con la subsidenza del suolo, ovvero il Relative Sea Level Rise, è uno dei processi che più pesantemente minaccia le pianure costiere di tutto il mondo. L’idea concettuale della ricerca condotta dalla Linea 3.1 si basa su due punti chiave:

- ad un aumento del livello medio del mare che può essere considerato spazialmente omogeneo a scala del bacino nord Adriatico si contrappone una dinamica verticale del suolo, in particolare la subsidenza, caratterizzata da una notevole variabilità;

- i tassi di subsidenza naturale nella pianura costiera alto adriatica sono principalmente controllati dalla compattazione dei sedimenti superficiali, in particolare dei depositi olocenici.

La Linea 3.1 si è quindi posta come obiettivi la quantificazione della subsidenza naturale ed antropica della laguna di Venezia, la caratterizzazione delle forzanti geologiche e la simulazione dell’evoluzione morfologica in considerazione dei processi erosivi e deposizionali combinati al Relative Sea Level Rise.

Per raggiungerli, la Linea 3.1 si avvale di dataset di movimenti del suolo, di un esteso programma di indagini sismo-stratigrafiche e geo-meccaniche per caratterizzare il sottosuolo e di simulazioni numeriche per prevedere l’evoluzione delle morfologie lagunari in funzione del Relative Sea Level Rise.

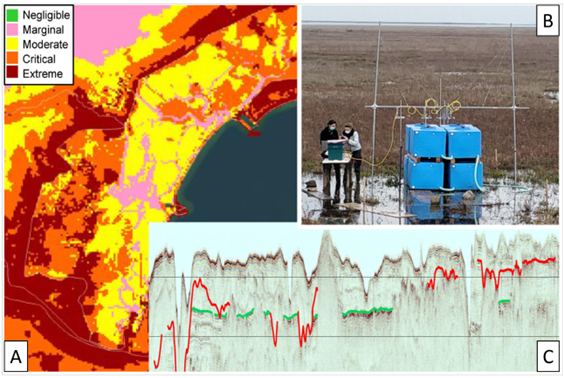

Nel corso del progetto, è stata condotta una valutazione della vulnerabilità al Relative Sea Level Rise considerando le condizioni morfologiche, idrografiche, l’eterogeneità dei movimenti del suolo e alcuni scenari disponibili di innalzamento del livello del mare (Figura A), ed è in corso l’analisi dei meccanismi che guidano il processo di subsidenza sia a scala regionale che locale.

Circa 300 km di rilievo sismico ad altissima risoluzione acquisiti nei bassi fondali lagunari hanno consentito lo studio dell’architettura del sottosuolo, mappandone l’eterogeneità e l’individuazione dei livelli di riferimento per l’analisi integrata della subsidenza olocenica (Figura C).

Due test di carico sperimentali realizzati in siti pilota hanno consentito di definire le proprietà geo-meccaniche del sottosuolo interessato dai processi sedimentari in atto nelle barene di Lazzaretto Nuovo e La Grisa (Figura B). È stato implementato un modello geomeccanico accoppiato per l’interpretazione della prova di carico ed è in corso lo sviluppo di un modello 3D a griglia adattativa in grado di simulare le grandi deformazioni che caratterizzano la consolidazione naturale dei terreni superficiali del bacino lagunare. Questo permetterà di sviluppare scenari previsionali della subsidenza naturale olocenica attraverso la modellazione numerica che tiene conto del processo di subsidenza regionale, della sedimentazione, della compattazione indotta dal carico del nuovo sedimento e dall’erosione

Linea 3.2 Dinamiche erosive e morfosedimentarie in laguna di Venezia

Obiettivo: analizzare l’evoluzione bio-geomorfologica delle morfologie lagunari, ed in particolare delle superfici di barena e di bassofondale e delle reti di canali a marea che le innervano

Principali risultati:

- Sviluppo di un nuovo metodo per stimare l’abbondanza frazionaria delle diverse specie alofile e del suolo nudo per confrontare l’attuale distribuzione della vegetazione con distribuzioni spaziali passate e future al fine di monitorare le variazioni bio-morfologiche della superficie di barena

- Si è dimostrato che in media, il 70%, della sedimentazione vitale per la sopravvivenza delle barene è legato agli eventi meteomarini intensi, mettendo in luce il loro ruolo nei processi di accrescimento delle barene e le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici (es. aumento del livello del medio mare) e delle attività antropiche

- Sviluppo di un nuovo modello eco-geomorfologico bidimensionale, spazialmente esplicito, in grado di simulare le dinamiche della vegetazione alofila sulle superfici di barena per analizzare l’evoluzione eco-geomorfologica delle barene in risposta ai cambiamenti climatici e agli interventi antropici

Le attività della Linea si prefiggono di analizzare l’evoluzione bio-geomorfologica delle morfologie lagunari, ed in particolare delle superfici di barena e di bassofondale e delle reti di canali a marea che le innervano.

Le attività di analisi di dettaglio dei processi erosivi e deposizionali in zone critiche tramite remote sensing si sono focalizzate sul monitoraggio delle morfologie dei canali a marea (nelle aree del Canale Malamocco-Marghera e del canale San Felice), che sono state analizzate attraverso la mappatura morfobatimetrica ad alta risoluzione con strumentazione acustica (multibeam echosounder). Inoltre, si è svolta un’attività di sorvolo della barena San Felice, volta alla realizzazione di un Modello Digitale del Terreno. Il modello superficiale ottenuto è stato quindi integrato con i rilievi batimetrici eseguiti mediante multibeam echosounder.

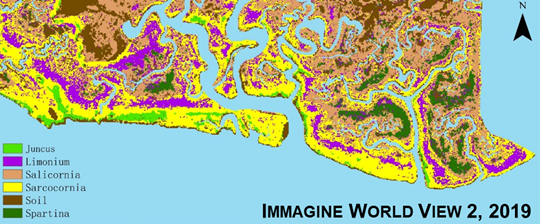

È stato sviluppato un nuovo metodo per stimare l’abbondanza frazionaria delle diverse specie alofile e del suolo nudo (che si basa su una classificazione Random Forest, Yang et al., 2020[1]). Il metodo è stato applicato ad un’immagine multispettrale WorldView-2 acquisita per la barena San Felice, caratterizzata da un’elevata diversità delle specie di vegetazione (Figura, in alto). Questo è il primo fondamentale passo per confrontare l’attuale distribuzione della vegetazione con distribuzioni spaziali passate e future al fine di monitorare le variazioni bio-morfologiche della superficie di barena.

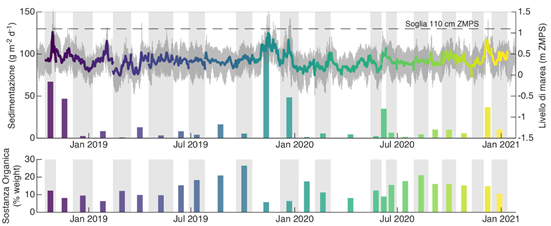

I processi erosivi e deposizionali sono stati analizzati sulla base di indagini in campo condotte in modo continuativo a partire da ottobre 2018. In particolare, si è misurato l’apporto di sedimenti in 5 barene (San Felice, Sant’Erasmo, Conche, Fondo dei Sette Morti e Pagliaga) per effetto delle maree astronomiche e meteorologiche, sulla base di 39 stazioni di misura distribuite lungo 13 transetti, per un totale di 1778 campioni di sedimento analizzati. Il pannello superiore della figura riporta, a titolo di esempio, i tassi di sedimentazione mediati sulle 12 stazioni nella barena San Felice da ottobre 2018 a gennaio 2021, assieme al livello di marea misurato in prossimità dell’area di studio. I periodi caratterizzati da livelli di marea più elevati per effetto di eventi meteomarini particolarmente intensi (in particolare durante l’autunno), presentano tassi di sedimentazione molto maggiori rispetto agli altri periodi. Le analisi dimostrano che, in media, il 70%, della sedimentazione vitale per la sopravvivenza delle barene è legato agli eventi meteomarini intensi, mettendo in luce il loro ruolo nei processi di accrescimento delle barene e le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici (es. aumento del livello del medio mare) e delle attività antropiche (es. regolazione dei colmi di marea e conseguente diminuzione dell’apporto di sedimento).

È stato infine sviluppato un nuovo modello eco-geomorfologico bidimensionale, spazialmente esplicito, in grado di simulare le dinamiche della vegetazione alofila sulle superfici di barena. Il modello è in grado di riprodurre le dinamiche spaziali della vegetazione non solo in funzione della qualità dell’habitat locale, ma anche in funzione di meccanismi locali di dispersione e competizione tra diverse specie. I pattern di vegetazione simulati sono in buon accordo con quelli osservati, evidenziando come il modello fornisca un valido strumento per analizzare l’evoluzione eco-geomorfologica delle barene in risposta ai cambiamenti climatici e agli interventi antropici (es. regolazione dei livelli di marea).

Linea 3.3 Produzione primaria, comunità microbica, bentonica, planctonica e nectonica lagunare

Obiettivo: fornire dati aggiornati sulle diverse componenti biologiche e su alcuni fattori, quali la trofia, per contribuire alla comprensione dell’evoluzione del sistema lagunare, integrando i risultati con quelli delle altre Linee di ricerca del progetto Venezia2021

Principali risultati:

- Le analisi sulle diverse componenti biologiche del sistema lagunare hanno messo in evidenza alcuni processi in atto. Generale aumento delle macrofite. In particolare, le fanerogame marine, componenti molto importanti per l’ecosistema lagunare, hanno espanso il loro areale e si è verificata la ricolonizzazione dei fondali da parte di Ruppia cirrhosa, specie scomparsa dalla laguna libera alla fine degli anni ‘80

- Importante ruolo della laguna per molte specie migratrici che si muovono periodicamente fra questo ambiente ed il mare. Le maggiori abbondanze di uova e larve di pesce sono state riscontrate in tardo inverno-primavera, indicando l’importanza di questi periodi per il reclutamento dell’ittiofauna, e con differenze fra il mare e la gronda lagunare

- Gli esperimenti in enclosure e le analisi dei campioni, forniranno dati importanti per valutare gli effetti della chiusura del MoSE sulle diverse componenti biologiche e sui parametri dell’acqua e del sedimento, alla luce anche delle chiusure prolungate che il MoSE ha avuto nel 2020.

Attraverso l’applicazione di metodiche già sperimentate e tecniche nuove, la ricerca si è focalizzata sullo studio delle diverse componenti biologiche, a livello di comunità (microbiche, virali, planctoniche, macrofite, nectoniche) e di singoli organismi lagunari (pesci tipicamente lagunari e caratteristici delle bocche di porto; ostriche). I campionamenti delle diverse componenti hanno interessato l’intero sistema lagunare e hanno incluso il confronto fra aree poste a diversa distanza dalle bocche di porto, con l’obiettivo di rilevare i principali gradienti e le variazioni spaziali che interessano la laguna stessa. I dati raccolti vengono analizzati nell’ottica di studiare sia i cambiamenti rispetto al passato, grazie alla disponibilità di dati pregressi, sia le variazioni più recenti, effetto delle attività in corso alle bocche di porto e delle chiusure delle paratoie del MoSE.

Le attività condotte hanno incluso un’intensa attività di campionamento delle diverse componenti, sia in laguna che alle bocche di porto, e una sperimentazione attraverso mesocosmi (enclosure) per simulare eventi di riduzione dei ricambi idrici, come in occasione di eventi di chiusura del MoSE.

Le analisi sulle diverse componenti biologiche del sistema lagunare hanno messo in evidenza alcuni processi in atto. Per quanto riguarda le macrofite, nell’ultimo anno si è assistito ad un generale aumento sia delle fanerogame marine che delle macroalghe, soprattutto quelle di maggior qualità ecologica. In particolare, le fanerogame marine, componenti molto importanti per l’ecosistema lagunare, hanno espanso il loro areale e si è verificata la ricolonizzazione dei fondali da parte di Ruppia cirrhosa, specie scomparsa dalla laguna libera alla fine degli anni ‘80.

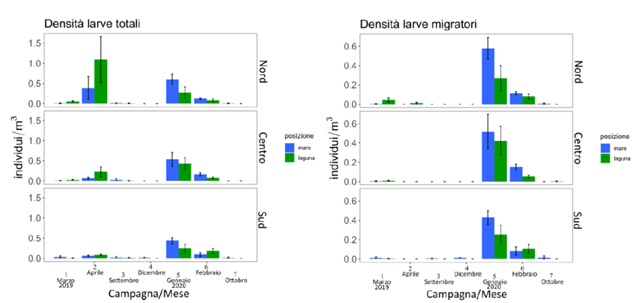

L’analisi della componente nectonica e, in particolare, dei primi stadi del ciclo vitale (uova e larve di pesci), ha evidenziato l’importante ruolo della laguna per molte specie migratrici che si muovono periodicamente fra questo ambiente ed il mare. Le maggiori abbondanze di uova e larve di pesce sono state riscontrate in tardo inverno-primavera, indicando l’importanza di questi periodi per il reclutamento dell’ittiofauna, e con differenze fra il mare e la gronda lagunare (figura). Anche giovanili ed adulti di due specie tipicamente lagunari, il ghiozzo go e il latterino, utilizzate come specie modello, mostrano differenze fra le diverse aree, in particolare fra i tre sottobacini (settentrionale, centrale e meridionale), ad evidenziare come il sistema lagunare fornisca una varietà di ambienti caratterizzati da diversi parametri dell’acqua e caratteristiche del fondale. Le bocche di porto, infine, costituiscono non solo la zona di passaggio e di scambi fra mare e laguna di diversi organismi, ma anche ambienti dove si riproducono due specie ittiche di valore commerciale, corvina e ombrina, studiate durante questo progetto, che producono suoni. Le analisi acustiche realizzate alle bocche di porto hanno anche messo in evidenza un elevato rumore di origine antropica.

L’analisi della componente planctonica e, per quanto riguarda la componente microbica, anche quella bentonica, nelle diverse zone della laguna ha permesso una caratterizzazione delle stesse e della loro variabilità spaziale e temporale e le relazioni con i parametri ambientali. Per quanto riguarda gli esperimenti in enclosure, le analisi dei campioni, ancora in corso, forniranno dati importanti per valutare gli effetti della chiusura del MoSE sulle diverse componenti biologiche e sui parametri dell’acqua e del sedimento, alla luce anche delle chiusure prolungate che il MoSE ha avuto nel 2020.

La Linea di ricerca ha infine esteso l’indagine sull’occorrenza dei reef di ostriche in laguna di Venezia e sulle relazioni con le caratteristiche ambientali, incluse le escursioni di marea, considerato l’importante ruolo di questi ambienti in sistemi costieri e lagunari. I risultati delle analisi delle diverse componenti biologiche, della loro variabilità spaziale e temporale e in relazione ai diversi parametri della laguna di Venezia, integrate con i risultati delle altre Linee di ricerca, andranno a costituire una base di partenza importante per la valutazione sul medio e lungo termine degli effetti del funzionamento del MoSE sull’ecosistema lagunare.