Subsidenza della laguna di Venezia e evoluzione morfologica connessa a processi erosivi e deposizionali combinati a Relative Sea Level Rise

Dinamiche erosive e morfosedimentarie in laguna di Venezia

Produzione primaria, comunità microbica, bentonica, planctonica e nectonica lagunare

Tematica 3. Forme, habitat e comunità acquatiche lagunari

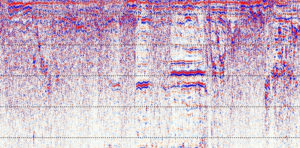

Linea di ricerca 3.1. Subsidenza della laguna di Venezia e evoluzione morfologica connessa a processi erosivi e deposizionali combinati a Relative Sea Level Rise

Linea di ricerca 3.2. Dinamiche erosive e morfosedimentarie in laguna di Venezia

Linea di ricerca 3.3. Produzione primaria, comunità microbica, bentonica, planctonica e nectonica lagunare

CORILA

CORILA è un'associazione tra l'Università Ca’ Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia, l'Università di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. E' legalmente riconosciuta, senza fine di lucro ed è vigilata dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. CORILA promuove e coordina l'attività di ricerca, anche internazionale, avente come riferimento la laguna veneta. A tal fine promuove il confronto con la comunità scientifica internazionale, raccoglie gli elementi informativi del sistema fisico, territoriale, ambientale, economico e sociale della Laguna e degli insediamenti lagunari, elabora e gestisce in modo integrato tali informazioni, svolge progetti scientifici di ricerca interdisciplinari relativi ai problemi della Laguna di Venezia, cura la massima diffusione della ricerca volta agli aspetti conoscitivi per la soluzione di problemi reali. La sede dispone di uffici, una sala riunioni-biblioteca ed è connessa alla rete a banda larga GARR delle Università e degli Enti Pubblici di ricerca.

Contatti

Indirizzo

CORILA

Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia

Palazzo X Savii. San Polo 19 30125 - VENEZIA

Telefono: +39 041 2402511